暮らしと住まいの変化|長屋からタワマンへ、日本人の“住まい方”はどう変わった?

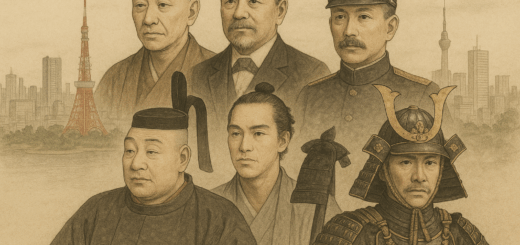

時代と共に、私たちの暮らし方や住まいの形は大きく変化してきました。

江戸時代の長屋暮らしから、現代のタワーマンション生活まで——そこには単なる建築の違いだけでなく、人と人の距離感、地域との関係性、暮らしの価値観の変化が表れています。

この記事では、昔と今の「住まいと暮らし」の違いを比較しながら、変わったこと・変わらないことを探っていきます。

🏯 昔の暮らし:長屋と畳と町内会の時代

長屋とは?

江戸〜明治時代、庶民が住んでいたのが「長屋(ながや)」と呼ばれる集合住宅です。

1つの長屋に複数世帯が住み、それぞれが「四畳半〜六畳+土間」という非常にコンパクトな空間で暮らしていました。

- 構造:木造平屋、壁を隔てただけの続き間

- 設備:風呂なし/台所は外/トイレは共同

- コミュニティ:長屋住人同士が助け合う「ご近所文化」が根強かった

暮らしの道具と文化

- 畳とちゃぶ台:床に座るスタイル。団らんの中心はちゃぶ台と囲炉裏

- 五右衛門風呂・井戸・かまど:自然の力と知恵を生かした暮らし

- 鍵なしの生活:隣人とモノを共有するのが当たり前だった時代

👉 注目点:暮らしは質素だったが、人とのつながりが豊かだった。

🏙 現代の暮らし:ワンルーム・マンション・タワマン時代

住まいの多様化

戦後〜現代にかけて、住宅のスタイルは多様化しました。

- ワンルーム・1LDK・3LDKなど、ライフスタイルに応じた間取り

- タワーマンションやシェアハウスなどの集合住宅型も拡大

- 冷暖房・浴室乾燥機・ウォークインクローゼットなど快適設備が充実

特に都市部では「防犯性」「断熱性」「利便性」が重視される傾向があり、物理的な快適さは大きく向上しました。

🧑🤝🧑 コミュニティの変化:町内会からマンション自治会へ

昔:商人と町人の“顔の見える関係”

江戸〜昭和初期は、商人や職人が軒を連ね、隣近所の関係が密接でした。

- 町内会が防災・祭り・ごみ出しなどを管理

- 「困った時はお互い様」が当然の社会

- 子どもが地域で育つ風土があった

今:顔を知らない“上下の隣人”

現代のマンション暮らしでは、住人同士の関係は希薄化しています。

- マンションの自治会がルール管理を担うが、加入率は減少傾向

- オンライン掲示板や管理会社への依存が増加

- 隣人の顔も知らないまま退去するケースも多い

👉 課題:快適さと引き換えに「孤立しやすい暮らし」になっている側面も。

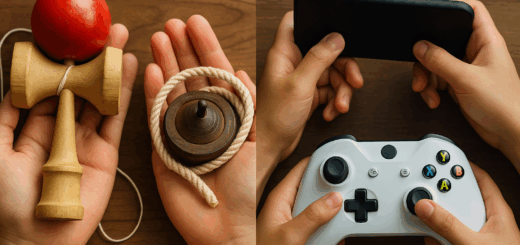

🛋 暮らしの「中身」が変わったポイント

| 昔の暮らし | 今の暮らし |

|---|---|

| 和室中心(畳・床の間) | 洋室中心(フローリング・ベッド) |

| 共用設備(風呂・井戸) | 個別設備(ユニットバス・IHキッチン) |

| ご近所付き合い | プライバシー重視・非接触型 |

| 季節を暮らしで感じる | 機械で季節をコントロール(冷暖房) |

| 「住まい」=家族・地域の一部 | 「住まい」=個人の快適空間 |

💡 変わっていない/見直されている“和の住まい文化”

- 畳の人気復活:フローリング中心の家でも「和室一間」は根強く人気

- シェアハウスやコレクティブハウス:新しい“現代の長屋”として再注目

- 地域密着イベントや町会活動:再び注目される“地縁”の価値

- ミニマリズム・古民家リノベ:昔ながらの暮らしを“選んで”取り入れる若者も

🏁 おわりに:暮らしは「人と人の距離感」を映す鏡

住まいは、単なる箱ではなく、「人がどう生きるか」を表現する場所です。

昔の長屋には不便も多かったけれど、そこには“人と人の温度”がありました。

現代のマンションは快適で便利だけれど、孤独を感じる人も増えています。

便利さとつながりをどう両立するか——

今こそ、“昔の暮らしにあった知恵”から学ぶことがあるかもしれません。