東京の商店の歴史と現代|江戸の町人文化が今も息づく理由

東京には、全国でも有数の多彩な商店街や老舗店が存在しています。

その背景には、江戸から連綿と続く「町人文化」と、商売への誇り、そして都市としての独自の発展があります。この記事では、東京の商店の歴史的な成り立ちから現代にどう活かされているのかをわかりやすく解説します。

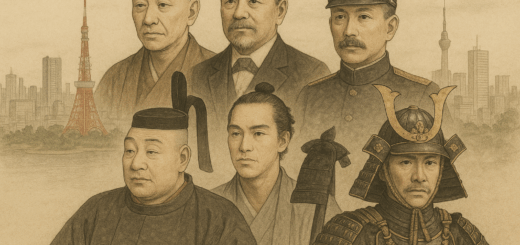

1. 江戸時代:町人文化と商店の始まり

江戸時代、徳川幕府によって江戸(現在の東京)は政治の中心地として整備され、人口が急増しました。

武士以外に集まった庶民(町人)の生活を支えたのが、商人や職人による商店です。

特徴的な商店文化

- 商店は「長屋」や「町屋」と呼ばれる建物の1階で営業

- 同業者による「○○屋町」や「丁」などが形成(例:米屋町、鍛冶町)

- 鰹節屋・和菓子屋・仕立て屋・染物屋など専門店が充実

- 現金払い・信用重視の商習慣が確立

- 商人による神社・祭礼への支援が街のコミュニティを支えた

江戸中期以降、「江戸っ子」の気風とともに「買い物文化」も成熟し、商店は単なる経済活動の場を超えて、地域社会の核となっていきました。

2. 明治〜昭和前期:近代化と商業の多様化

明治維新以降、西洋文化の流入とともに商店も変化を遂げます。

- 呉服店から**百貨店(例:三越、日本橋)**への進化

- 薬種商や小間物店が**近代の専門店(薬局・雑貨店)**へ

- 昭和初期には、駅前に商店街が広がり始め、近隣住民とのつながりを深める

- 関東大震災や東京大空襲後も、地域ごとの商人が復興を主導

この時代、商店は地域住民の「生活インフラ」として欠かせない存在であり、各地に特色ある商店街が形成されていきます。

3. 現代:多様化・観光資源・地域づくりとしての商店

現代の東京において、商店は次のような多面的な役割を担っています。

① 商店街の再評価と観光地化

- 谷中銀座、戸越銀座、阿佐ヶ谷パールセンターなど、レトロな雰囲気と個人経営の魅力が観光客に人気

- 昭和の風情を活かした「体験型商店街」が外国人観光客にも注目されている

② 老舗の伝統と革新の融合

- 300年以上続く和菓子店や履物屋が、現代的な商品・カフェ形態を導入

- 例:日本橋の榮太樓總本鋪、浅草の舟和などがSNSで再ブーム

③ 地域コミュニティとの結びつき

- 商店主が「町会活動」「防災訓練」「イベント」などを担い、都市のつながりを維持

- 高齢化する商店主の後継問題に対して、若手移住者やUターン人材による再生事例も増加

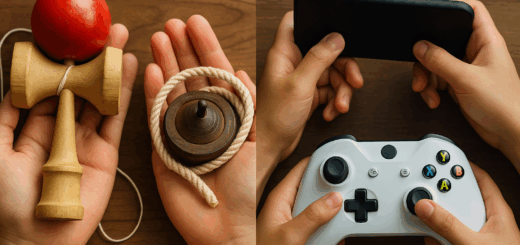

④ ネット時代との融合

- ECやSNSを活用して、個人商店も全国展開を図る

- 「ネットで注文、商店で受取」など、地域密着型の新しい買い物スタイルが浸透中

4. 商店文化が東京に残り続ける理由

なぜ東京では、現代になっても商店が存在感を保ち続けているのでしょうか?

その理由は、以下のようにまとめられます:

- 歴史ある街区(例:神楽坂、根津、浅草など)との結びつき

- 商人文化を誇りとする家業の継承意識

- 地元住民との信頼関係と対話の積み重ね

- 行政・民間の支援による地域活性化の取り組み

- 観光資源としてのブランド価値の高さ

5. おわりに:東京の商店は“今を生きる歴史”

東京の商店は、単なる「物を売る場」ではありません。

それは、江戸時代から続く町人の知恵と誇り、暮らしを支える地元の絆、そして変化に対応し続ける柔軟な精神の結晶です。

新しいものと古いものが融合するこの都市において、商店の存在こそが、東京の「顔」であり「心」でもあるのです。