東京の街並みの歴史:江戸から現代へ受け継がれる都市の記憶

東京の街並みの歴史

東京は、かつて「江戸」と呼ばれていた時代から数えて400年以上の歴史を持つ、日本最大の都市です。超高層ビルが立ち並ぶ現代の姿の裏には、幾多の変遷を経た街並みの物語があります。本記事では、東京の街並みの変遷を、時代ごとに振り返ります。

江戸時代(1603年〜1868年):城下町から大都市へ

徳川家康が江戸に幕府を開いたことで、江戸は急速に発展を遂げました。城を中心に武家地、町人地、寺社地が整然と配置され、町には堀や水路、木造の長屋が並び、生活のにぎわいが生まれました。

浅草や日本橋は当時から商業の中心地として栄え、今もその面影を残しています。道幅は狭く、町屋が密集する一方で、火災が多発したため、”火除地”(ひよけち)と呼ばれる広場も都市設計に取り入れられていました。

明治・大正時代(1868年〜1926年):近代都市への第一歩

明治維新を経て、江戸は「東京」と改名され、新たな首都として近代化が始まります。西洋建築の導入、道路の拡張、鉄道の開通などにより、街並みは大きく変わっていきました。

銀座にはガス灯が灯され、赤煉瓦のビル群が並ぶ「銀座煉瓦街」が登場。日本橋には石造りの橋がかけられ、東京駅の赤レンガ駅舎もこの時代に完成します。これらは今も東京の歴史的景観の一部として残されています。

昭和時代(1926年〜1989年):戦禍と復興、高度経済成長

1923年の関東大震災、そして第二次世界大戦の空襲によって、東京の街並みは大きな打撃を受けました。しかし、そのたびに人々は復興に立ち上がり、都市は新たな姿を見せます。

戦後の復興期には、整然とした区画整理が進められ、新しい住宅地や商業地が形成されました。1964年の東京オリンピックに向けて首都高速道路や新幹線が整備され、都市インフラは飛躍的に向上しました。

平成から令和へ(1989年〜現在):多様性と調和の街へ

バブル経済期には高層ビルや再開発が進み、六本木ヒルズや汐留、丸の内などが現代的なビジネス街として再構築されました。さらに、江戸の情緒を残す谷中や神楽坂、下町風情の残る深川や柴又など、古き良き街並みも注目されています。

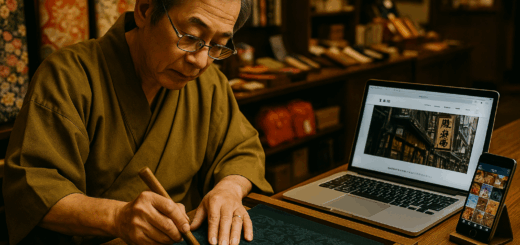

近年は「歴史と未来の共存」をテーマに、古民家リノベーションや、伝統とテクノロジーの融合を意識した都市設計も増加。渋谷や虎ノ門では、スマートシティ構想に基づく大規模な街づくりが進行中です。

おわりに:東京は“変わり続けること”が伝統

東京の街並みは、時代ごとに破壊と再生を繰り返しながら、多様な文化と人々を受け入れてきました。江戸の城下町の面影、明治の石造建築、戦後の復興住宅、令和のハイテク都市──そのすべてが混ざり合い、現在の東京が形作られています。

この都市の魅力は、変わりゆく街の中に、変わらぬ人の営みや記憶が生き続けていること。その足跡をたどることで、私たちは未来の東京をより深く理解することができるのです。